近日,环境科学Nature Index期刊《Water Research》刊发杨义副教授研究生郭艳芳(已毕业)和博士生余飞作为共同第一作者的学术论文—Anthropogenic forcing drives centennial-scale phytoplankton productivity dynamics in the East China Sea revealed by biomarker records(生物标志物记录揭示了人类活动强迫驱动东海百年尺度浮游植物生产力动态变化)。该成果是我院杨义副教授联合孙军教授团队和厦门大学王大志教授团队共同完成。通讯作者为杨义副教授和孙军教授。

在自然和人类背景下,海洋生态系统演变规律十分复杂,难以准确认识和理解区域初级生产力的空间分布以及演化规律。以长江流域—东海陆架为例,近百年来人类活动胁迫下,海洋初级生产力演变格局,以及未来变暖背景下初级生产力演变特征尚不清楚。因此本研究通过系统整合33个沉积柱岩心的生物标志物数据(图1A),用来反演区域硅藻、甲藻和总初级生产力的演化特征。运用多维度、多层次的综合分析方法,全面揭示了区域硅藻、甲藻演变特征及其主要调控因素,为理解边缘海浮游初级生产力演化机制提供了新的视角。

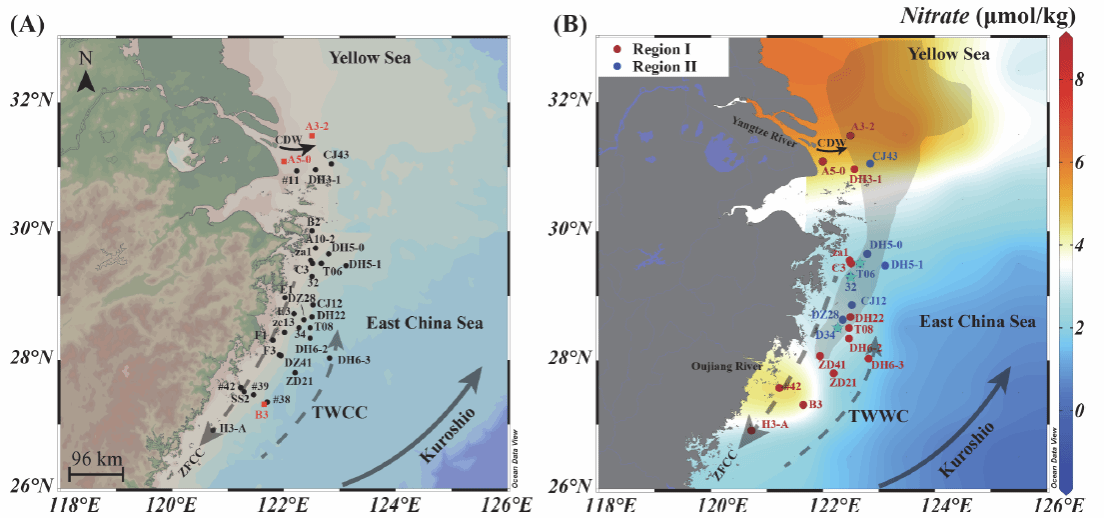

图1. 研究区站位分布特征(A)和基于多种统计方法整合初级生产力空间分布特征(B)

通过一定的数据质量控制标准,采用多种主成分分析方法,将东海区域划分为两个具有代表性的区域。区域I位于长江口附近以及浙江和福建海岸,与现代表层海水硝酸盐浓度空间分布一致。区域II主要位于浙江沿海泥质区,环境条件较为复杂,受到季节性缺氧和潜在上升流影响(图1B)。随后通过归一化整合区域数据,来研究两个不同区域的初级生产力时间演化特征。基于Mann-Kendall和Pettitt突变检验模型的系统分析和冗余分析中的层次分割方法,深入探讨了浮游植物群落结构硅藻和甲藻变化主要驱动因素。

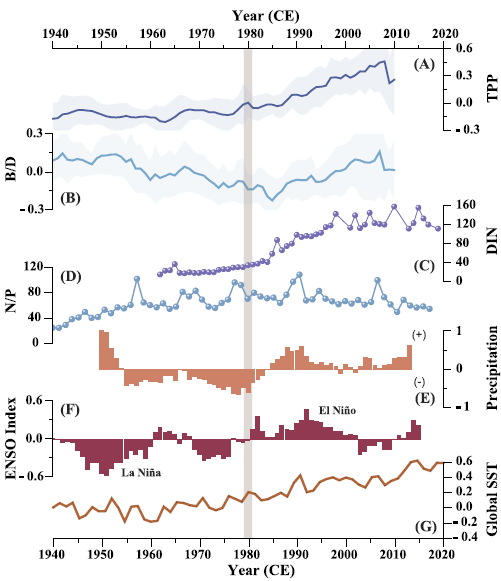

图2. 区域1 初级生产力演变特征及其主要影响因素分析

区域I研究结果表明,初级生产力的变化和硅、甲藻结构转变主要受到陆源营养物质输入的影响,提高了区域硅/甲藻的比值。该区域的关键转折点出现在20世纪80年代左右,同时受到厄尔尼诺气候平均态的转变,长江中下游降雨增强,导致人类影响下的营养盐通过河流输入能更快速影响东海河口区域海洋初级生产力,促进藻类群落结构变化。

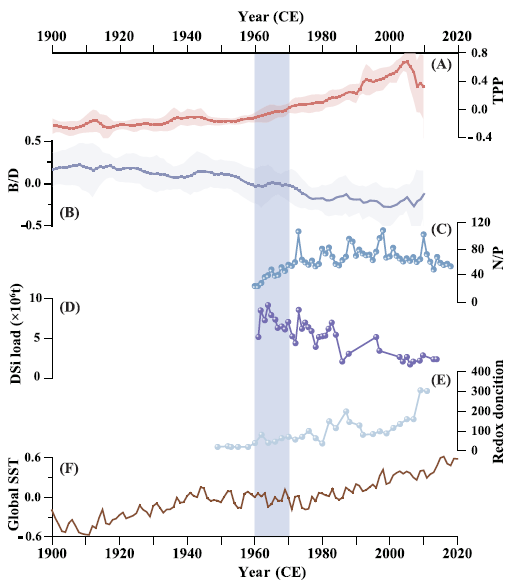

图3. 区域2 初级生产力演变特征及其主要影响因素分析

区域2主要位于潜在缺氧区和上升流区,其初级生产力变化的关键转折点出现在1960年代左右,明显早于陆源营养物质显著影响的时间节点。指示着区域2初级生产力演变可能主要受到自然因素调控为主,而营养盐(硅酸盐)和温度可能是影响初级生产力和硅/甲藻结构变化的主要因素。同时,基于现代海洋调查和多种指标反演的缺氧记录表明约在1960年以来该区域出现缺氧的频次和面积显著提升,与硅/甲藻的转变同步,但本研究未能深入探讨缺氧与藻类群落结构转变的关联性。

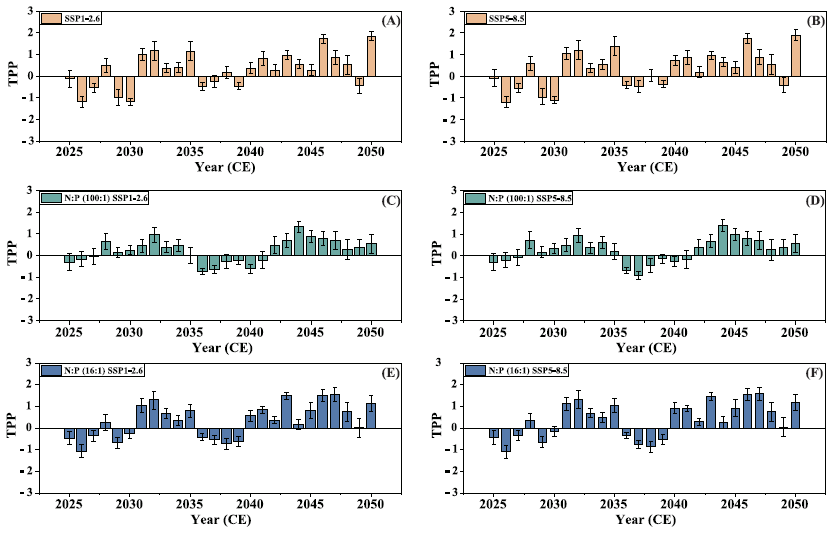

图4. 广义加性模型预测2050年不同共享社会经济路径下和营养盐调控下区域初级生产力变化特征

利用广义加性模型预测未来2025-2050年不同增温场景和营养盐调控水平下东海区域生产力的变化特征。结果均指示着未来全球暖模式下区域初级生产力水平将持续增加。在不同场景下,2035-2040存在着初级生产力的波动,结合前人模型资料,推测此时区域海洋生产力结构将发生显著改变,甲藻将进一步占据竞争优势,暗示着未来藻华发生的频次可能显著提升。同时模型结果也表明单一因子调控营养盐或者温度的变化对于改善区域初级生产力的作用有限,而未来海洋藻华的治理需要综合考虑多因素协同调控。

本研究通过对东海海域近百年生物标志物反演的初级生产力数据进行整理和分析,通过多种统计方法对百年来硅、甲藻的变化特征和主要调控因素进行了分析,结果指示着东海区域的生产力格局存在空间异质性。研究结果体现了陆-海统筹对海洋初级生产力格局的影响,气候模态变化调控着长江流域径流量变化,携带着更多人类影响下营养物质,影响着海洋硅/甲藻群落的变化。

本研究主要受到国家重点研发计划项目资助(2022YFC3105301,2022YFF0802900)。